近年、企業研修の現場において、従来の講義や座学に代わり「ボードゲーム」を活用した企業研修が注目を集めています。

ボードゲーム研修は、コミュニケーションの活性化やチームビルディング、心理的安全性の向上といった組織的効果をもたらすことが実証されています。

本記事では、ボードゲームが企業研修において注目される背景から、具体的な組織効果、実践事例、代表的なゲームの特徴、そして導入時の留意点までを包括的に解説します。

合同会社ASOBOARDでは、貴社の目的・課題に合わせた最適なオリジナルボードゲーム開発や研修プログラムの設計を専門としています。まずはお気軽にご相談ください。

<ASOBOARDの強み>

- ビジネス課題をゲームに落とし込める課題解決のプロ集団

- 事業開発、採用コンサル、マーケターなど、複合的な専門性を持つメンバーで提案

- 企画から製造までの一気通貫に加え、ルール検証やデザインのみなど柔軟なご支援が可能

採用・組織戦略スペシャリスト

人材会社出身で、採用代行支援・人事コンサルティング会社を経営中。合同会社ASOBOARDに参画し、CSO(チーフセールスオフィサー)を担う。これまでに数十社以上の採用成功の支援や人事制度の構築を支援した実績を持つ。事業会社でのセールスや新規事業立ち上げの経験があり、ビジネス領域への深い理解を基にした支援が得意。単なる採用数の充足だけでなく、事業成長を見据えた組織戦略立案・採用支援が得意。

ボードゲームが企業研修の手法として注目される理由

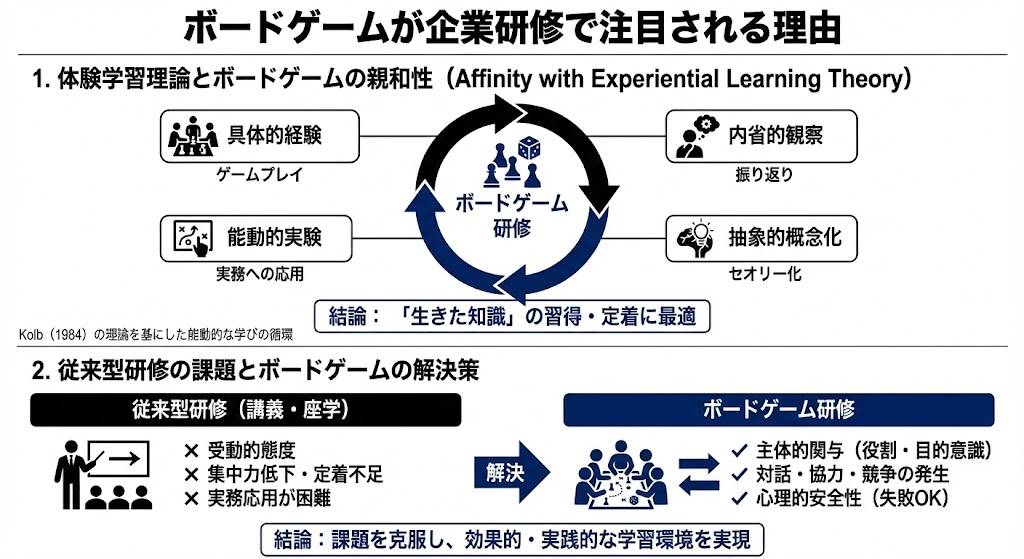

体験学習理論とボードゲームの親和性

成人教育の分野において、「体験学習(Experiential Learning)」は学習効果を高める理論として広く認知されています。Kolb(1984)の理論によれば、学習とは単なる知識の受け取りではありません。

「具体的な経験」を通じて得た情報を振り返り、概念化し、さらに新たな行動へと移す循環的なプロセスであるとされています。

特に成人学習者にとっては、実際の体験を基盤とした学びが理解の深化と定着に不可欠です。ボードゲームは、まさにこの体験学習のプロセスに極めて適しています。

ゲーム内では、参加者が自らの判断で意思決定を行います。他者とのコミュニケーションや協力、競争を通じて実践的な経験を積むことができるのです。このような能動的な学びの場は、単なる講義やテキスト学習では得られにくい「生きた知識」として機能します。

さらに、ゲーム終了後に振り返りを行うことで、参加者は自身の行動や思考パターンを客観視し、組織内での応用につなげることが可能です。したがって、ボードゲームは体験学習理論と高い親和性を持ち、実践的な企業研修の手法として注目されています。

従来型研修の課題とボードゲームの解決策

従来の企業研修は講義形式や座学中心の教育が主流でしたが、その限界も指摘されています。一方的な形式の研修は参加者の受動的な態度を助長し、集中力の低下や学習内容の定着不足を招く可能性があるからです。

加えて、学んだ知識を実務にどう活かすかの具体的な体験が乏しく、研修後の応用が困難になるケースも少なくありません。

これに対し、ボードゲームを取り入れた研修は、参加者の主体的な関与を促せる点で優れています。ゲームのルールに基づく活動は、参加者に具体的な役割や目的意識を与えます。

そこでは自然発生的に対話や協力、競争が生まれ、結果としてコミュニケーションの活性化やチームワークの醸成が促進されるのです。

また、失敗を恐れず挑戦できる安全な環境を提供することで心理的安全性が高まり、参加者は自由に意見交換を行えるようになります。

このように、ボードゲームは従来の研修が抱える課題を克服し、より効果的かつ実践的な学習環境を実現する有力なツールと言えるでしょう。

【「体験」を「学び」に変えるASOBOARD】

体験学習理論に基づいた研修を成功させるには、単にゲームを行うだけでなく、その後の「振り返り」と「概念化」の設計が重要です。A

SOBOARDでは、成人学習のプロフェッショナルが、ゲーム体験を実務への学びに昇華させるためのプログラム設計を行います。理論に裏打ちされた効果的な研修導入のご相談は、ぜひ弊社までお問い合わせください。

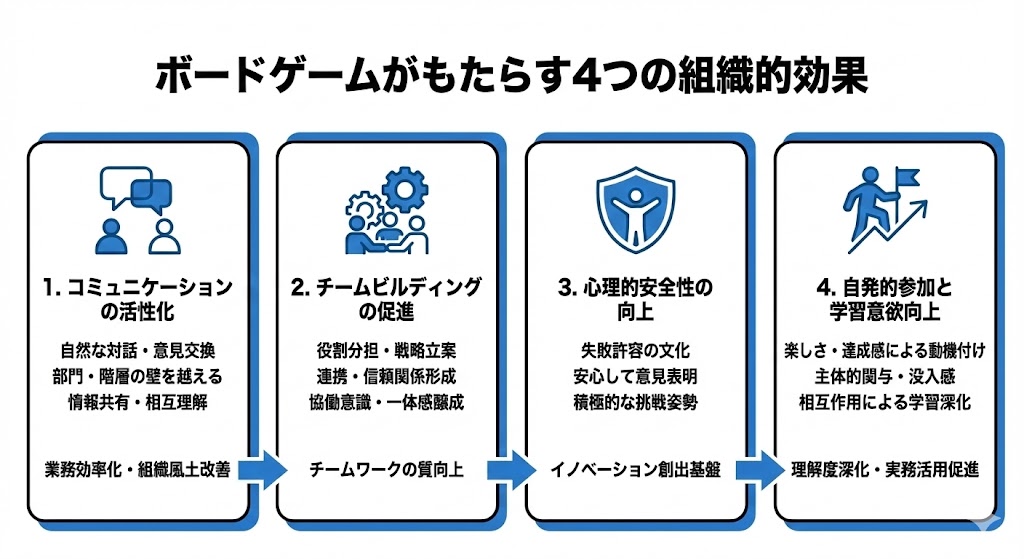

ボードゲームがもたらす4つの組織的効果

コミュニケーションの活性化

ボードゲームは、参加者同士が自然かつ自発的に対話や意見交換を行う環境を提供します。

鈴木 研悟(2020)の研究(※)によると、企業における部門間や階層間の壁を超えたコミュニケーションは、組織の情報共有と相互理解を促進し、業務効率化やイノベーション創出に寄与することが示されています。

引用元:ゲーミングを用いたエネルギーシステム教育の学習効果の評価

ボードゲームのルール上、意思決定や役割分担、協力関係を築くためには積極的なコミュニケーションが必須となるため、自然と交流が活性化します。

さらに、協力や競争の場面を通じて多様な価値観に触れることは、組織内での相互理解を深める契機となります。普段は接点の少ないメンバー同士が交流できることは、組織風土の改善にも大きく寄与するでしょう。

チームビルディングの促進

組織のパフォーマンス向上に不可欠な「チームビルディング」においても、ボードゲームは有効です。ゲームの特性上、参加者は役割分担や戦略立案、協力行動を求められます。

この過程で、メンバー間の連携と信頼関係が自然に形成されていきます。これにより、組織目標に向けた協働意識や責任感が醸成されることが多いのです。

加えて、ゲーム内での成功体験や達成感はチームの一体感を高め、実際の業務におけるチームワークの質を向上させます。

心理学的視点からも、共同体験による絆の強化はメンバー間の協力行動を促進するとされており、ボードゲームはそのプロセスを引き出すのに適した環境と言えます。

心理的安全性の向上

Edmondson(1999)が提唱した「心理的安全性」とは、組織内でメンバーが安心して意見を表明し、失敗を恐れずに挑戦できる環境のことです。

ボードゲームは、失敗やミスを許容する文化を形成しやすい特徴を持っています。

ゲーム内では結果の良し悪しが明確に出ますが、それはあくまでゲームの範囲内であり、実務のようなリスクはありません。

この安全な環境により、参加者は自由に意見を出し合い、積極的に挑戦する姿勢を持てるようになります。こうした体験は、イノベーション創出や変革推進に必要な心理的基盤となります。

自発的な参加と学習意欲の向上

学習動機の理論によれば、「楽しさ」や「達成感」は学習意欲の向上に不可欠な要素です。ボードゲームは競技性や戦略性、達成感を伴うため、参加者が自主的に取り組む意欲を喚起しやすいというメリットがあります。

また、没入感や参加者間の相互作用が学習体験を豊かにし、学習効果を高めます。受動的になりがちな講義形式に比べ、主体的な関与を引き出せるため、学習内容の理解度が深まり、研修後の実務活用も促進されます。

「研修中の居眠りやスマホいじりをなくしたい」「もっと参加者が前のめりになる研修がしたい」。そのようなお悩みをお持ちの企業様には、ASOBOARDが最適です。

没入感の高いゲームを用いた研修で、参加者の主体性を引き出し、学習定着率の高い場を提供します。退屈な座学からの脱却を目指すなら、まずはASOBOARDへご相談ください。

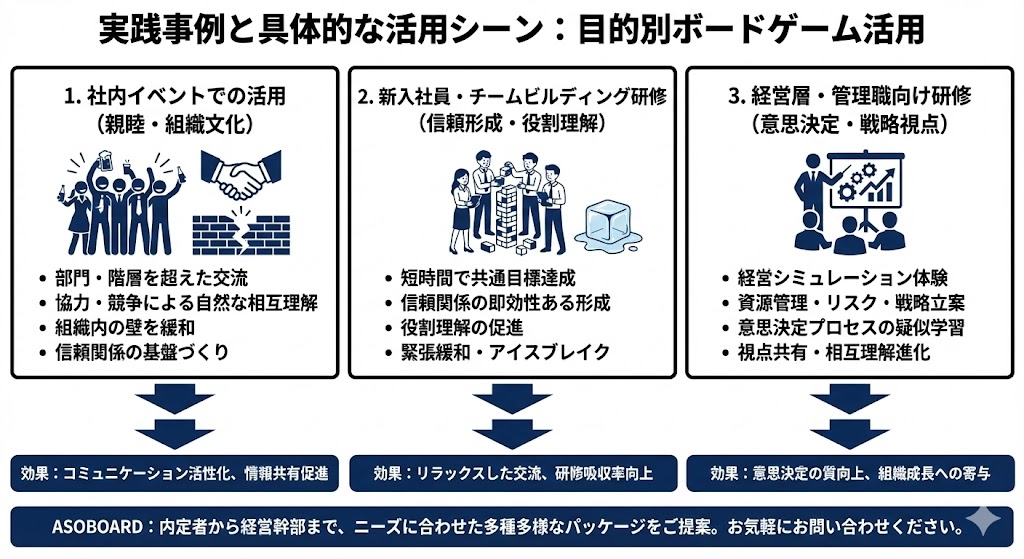

実践事例と具体的な活用シーン

社内イベントでの活用

従業員同士の親睦や組織文化の醸成を目的とした社内イベントでは、ボードゲームを活用したチーム対抗戦などが人気です。

普段の業務では接点が少ない他部署や異なる階層のメンバーとも、協力・競争を通じて自然に交流を深めることができます。

例えば、あるIT企業で四半期ごとにボードゲーム大会を開催したところ、「業務の垣根を越えたコミュニケーションが活性化した」「部署間の情報共有が進んだ」といった声が上がりました。組織内の壁を緩和し、信頼関係を構築するための基盤づくりとして効果的です。

新入社員研修・チームビルディング研修

新入社員や若手社員向けの研修では、組織文化の理解やコミュニケーション能力の育成が主な目的となります。

ボードゲームは、短時間で協力して共通の目標を目指す必要があるため、信頼関係の形成や役割理解を促す即効性のあるツールとして機能します。

特に緊張感の高い研修初期に導入することで、アイスブレイクとしてリラックスした交流を生み出し、その後の研修内容の吸収率を高める効果も期待できます。

経営層・管理職向け研修

経営層や管理職向けの研修では、経営視点の涵養や意思決定力の強化がテーマとなります。ここでは、「経営シミュレーション型」のボードゲームが適しています。

資源管理、リスクマネジメント、戦略立案といった課題を仮想体験することで、実際の意思決定プロセスを疑似的に学ぶことができます。ゲームを通じた議論やフィードバックは、管理職間の視点共有や相互理解を深め、意思決定の質向上や組織の成長に寄与します。

内定者懇親会から経営幹部研修まで、ASOBOARDでは対象者や目的に応じた多種多様なパッケージをご用意しています。

「若手向けに盛り上がる企画が欲しい」「管理職向けに本格的なビジネスゲームを実施したい」など、貴社のニーズに合わせた最適なプランをご提案いたします。具体的な活用事例やプランの詳細については、お気軽にお問い合わせください。

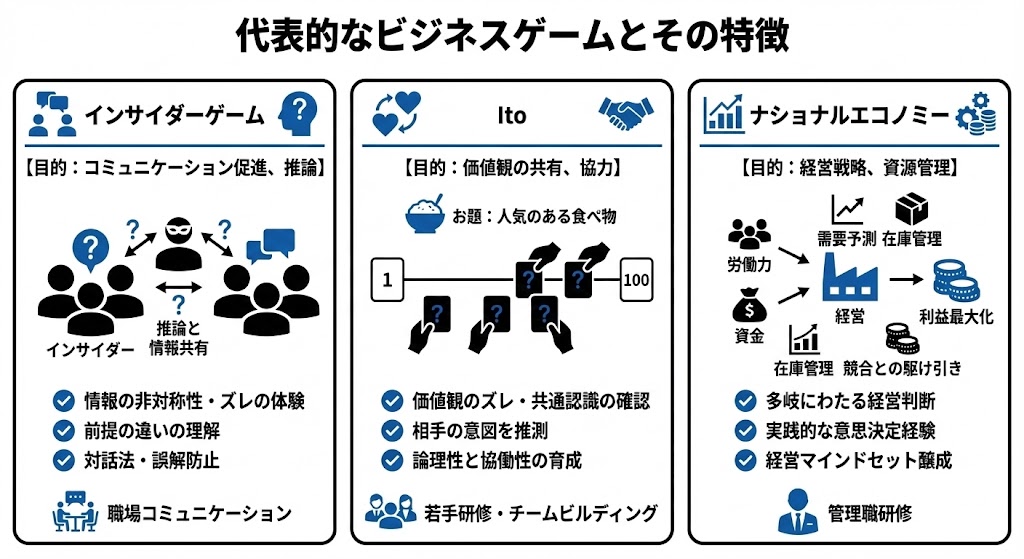

代表的なボードゲームとその特徴

インサイダーゲーム

【目的:コミュニケーション促進、推論】

推理と情報共有を軸にしたゲームです。参加者の中に答えを知っている「インサイダー」が紛れ込んでおり、他のプレイヤーはその正体を推理しながらクイズの正解を目指します。

情報の非対称性やコミュニケーションのズレが浮き彫りになるため、職場での「伝わらないもどかしさ」や「前提の違い」を体験的に理解できます。振り返りを通じて、情報の共有方法や誤解を防ぐ対話法について学ぶのに最適です。

Ito

【目的:価値観の共有、協力】

数の感覚と論理的思考、そして協働を融合させた協力型カードゲームです。「1〜100」の数字が書かれたカードを配られた参加者が、数字を口に出さず、「お題(例:人気のある食べ物)」に例えて小さい順に出し切ることを目指します。

相手の意図を推測し、自分の感覚を伝えるプロセスは、チーム内の価値観のズレや共通認識を確認するのに役立ちます。論理性と協働性を同時に養えるため、若手研修やチームビルディングで広く活用されています。

ナショナルエコノミー

【目的:経営戦略、資源管理】

本格的な経営シミュレーションゲームです。参加者は経営者となり、限られた資源(労働力や資金)を効率的に配分して利益の最大化を競います。

需要予測や在庫管理、競合他社との駆け引きなど、多岐にわたる経営判断をリアルタイムで行う必要があります。

単なる座学では得られない実践的な意思決定経験を積むことができ、経営マインドセットを醸成する管理職研修などに適しています。

【貴社に最適なゲームをコーディネート】

ここで紹介したゲーム以外にも、世の中には数多くのビジネスゲームが存在します。しかし、自社の課題にマッチしたゲームを選び抜くのは容易ではありません。

ASOBOARDでは、豊富なゲームライブラリの中から、貴社の研修目的(交渉力強化、論理的思考、財務理解など)にジャストフィットするゲームを厳選してご提案します。

どのような教材が適しているか、まずは無料相談にてご提案させてください。

ボードゲーム研修の導入に際しての留意点

目的の明確化とゲーム選定

研修効果を最大化するには、目的を明確にし、それに適したゲームを選ぶことが不可欠です。 コミュニケーション促進が目的なら会話や推理が必要なゲーム、戦略的思考の養成なら経営シミュレーションゲームといった具合です。

目的と手段が乖離していると、参加者の納得感が薄れ、効果が限定的になってしまいます。また、参加者の習熟度に合わせて難易度を調整することも、混乱を避けるための重要なポイントです。

ファシリテーションの質

単にゲームをして終わりではなく、その後の「振り返り(リフレクション)」こそが学習の肝となります。

ここで重要な役割を担うのがファシリテーターです。ゲーム中に起きた出来事や意思決定の背景を掘り下げ、実務への応用につなげる問いかけを行う必要があります。

心理的安全性を確保し、失敗や課題を前向きに捉えられるよう導く質の高いファシリテーションがあってこそ、研修は成功します。

さいごに

いかがでしたでしょうか。本記事では、ボードゲームを活用した企業研修の理論的背景から具体的な効果、導入事例について解説しました。

ボードゲームは単なる娯楽ではなく、体験学習理論に基づいた「生きた学び」を提供する強力なツールです。座学だけでは得られない主体性やチームの一体感、そして心理的安全性を醸成する手段として、ぜひ自社の研修に取り入れてみてはいかがでしょうか。

【無料】オリジナルボードゲーム制作・導入相談

弊社が提供する「ASOBOARD」は、楽しみながらも深い学びが得られるボードゲーム研修の決定版です。導入実績豊富なプロフェッショナルチームが、貴社の組織課題をヒアリングし、オーダーメイドのオリジナルボードゲーム研修プランを策定いたします。

「組織のコミュニケーションを活性化したい」「次世代リーダーを育成したい」といった想いをお持ちの担当者様は、ぜひ一度ASOBOARDまでお問い合わせください。私たちと一緒に、組織が変わる熱狂的な学びの場を創り上げましょう。

採用・組織戦略スペシャリスト

人材会社出身で、採用代行支援・人事コンサルティング会社を経営中。合同会社ASOBOARDに参画し、CSO(チーフセールスオフィサー)を担う。これまでに数十社以上の採用成功の支援や人事制度の構築を支援した実績を持つ。事業会社でのセールスや新規事業立ち上げの経験があり、ビジネス領域への深い理解を基にした支援が得意。単なる採用数の充足だけでなく、事業成長を見据えた組織戦略立案・採用支援が得意。